|

|

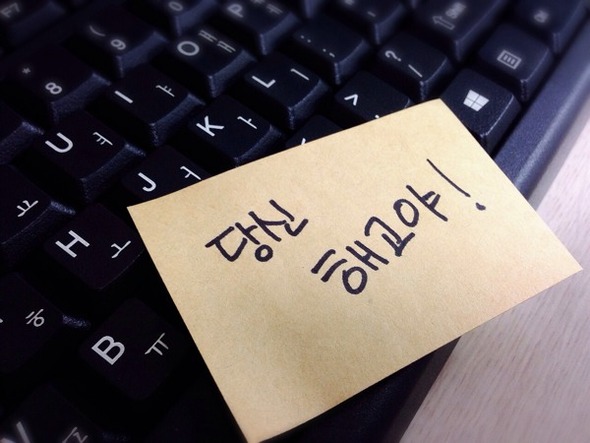

비정규직 해고. 한겨레 자료사진 |

곽병찬 대기자의 현장칼럼 ‘창’

|

비정규직 보호는 커녕 ‘정규직서 문제 비롯됐다’ 선동

정부는 정규직 꿈 꾸던 모든 ‘장그래’들의 희망을 꺾었다 이후 겨울이 다가오면 노동자들은 불면의 밤을 지내야 했다. 10년이 지난 2006년 겨울엔 비정규직을 제도화하는 법이 통과됐다. 엄동설한과 함께 불어오는 삭풍 속에 노동자의 손발을 묶는 고용유연화 정책이 제도화됐다. 이 땅의 일하는 이들이 한겨울에 굴뚝으로 철탑으로 크레인으로 이젠 전광판 위로 올라가야 했던 건 그 때문이었다. 정리해고나 비정규직화에 맞설 수 있는 유일한 길은 목숨을 거는 것뿐이었다. 2014년 겨울 박근혜 정부는 이 나라 모든 노동자들의 비정규직화를 추진하고 있다. 계약직 고용 기간을 2년에서 4년으로 늘리겠다는 방안은 대표적이다. 비정규직에서 정규직으로 전환하는 기간을 줄여야 한다는 게 노동계의 요구인데, 그 기간을 두 배로 늘려놓고 비정규직 보호 대책이라고 명명했다. 어떤 자본가가 정규직을 쓸까, 4년이면 저임금으로 비정규직의 고혈을 충분히 빼먹을 수 있고, 용도가 떨어지는 노동자는 그 기간 안에 언제든 버리면 되는데. 비정규직에게 실업급여 수혜 기간을 최소 3~4개월로 늘리고, 어쭙잖은 이직수당이나 퇴직금 따위를 주도록 하는 당근도 들어 있다. 그러나 오매불망 희망해온 정규직 혹은 고용안정의 꿈을 포기하는 대신 건네는 대가치고는 너무 형편없다. 농락 수준이다. 그러면서 비정규직의 문제가 정규직에서 비롯됐다는 식으로 선동을 한다. 비정규직의 시간당 임금이 정규직의 64.5%에 불과하다는 식의 숫자를 늘어놓으며, 비정규직 대변자 행세를 하기도 한다. 나아가 정규직 과보호가 기업 의욕을 저해하고, 경제발전의 발목을 잡고 있다고 매도한다. 결국 정규직과 비정규직 사이를 이간하고 갈등시켜 정규직을 비정규직화하는 데 비정규직을 동원하려 한다. 물론 사업장에 따라선 정규직이 비정규직의 정규직화를 외면하고, 저들만의 우월적 지위를 유지하기 위해 사주와 결탁한 경우도 있다. 그러나 케이블방송 업체인 씨앤앰처럼 정규직이 비정규직 노조 결성을 지원하고, 지금도 비정규직의 정리해고에 맞서 함께 싸우는 사업장이 더 많다. 비정규직의 열악한 조건은 자본의 요구에 순응한 보수 정권의 일관된 노동유연화 정책이 불러왔다. 정규직을 과보호해서 비정규직이 어려워진 것이 아니라, 비정규직 확대를 통해 노동 비용을 줄이고 노동자의 협상력을 떨어뜨려, 자본가의 지배력을 강화하려 한 탓이다. 정부는 이런 대책을 29일 사실상 발표한다. 정규직을 꿈꾸던 이 땅의 ‘장그래’들을 영구히 비정규직으로 묶어두는 법에는 ‘장그래법’, 그리고 장그래들의 꿈과 희망을 꺾어버리는 조처들에는 장그래 보호 대책이라는 이름을 붙였다. 버락 오바마 대통령이 곤두박질치던 미국 경제를 회생시키는 데 성공한 이유는, 저임금 노동자의 임금 협상력을 높여 가계 소득과 가처분 소득을 늘리고 가계 부채를 줄일 수 있게 해준 덕이 컸다. 높아진 협상력은 대기업 금고에 쌓여 있는 막대한 유보금을 노동자에게 더 많이 배분할 수 있게 했다. 불법체류 노동자들의 노동을 합법화시킨 것도 그 일환이었다. 합법화 이후 이들의 임금 협상력은 크게 높아졌다. 이에 반해 이명박, 박근혜 정권은 부동산 거품을 부풀리고, 가계 소득 대신 기업의 소득을 늘리는 데 전념했다. 그 결과는 가계 빚의 폭발적인 증가였고, 가처분소득의 급락이었다. 2008년 대비 2014년 미국의 가계부채 증가율은 -3.5%인 데 반해 우리의 증가율은 41.3%에 이른다. 미국은 국민총소득 가운데 가계의 몫이 77.5%이고 기업은 16.3%이지만, 우리의 경우 61.2%와 23.3%이다. 자본가는 더 부자가 되고, 일반 가정은 더 가난해졌다. 집 안에 빚이 쌓여 있고 소득은 늘지 않는데 어떻게 경기가 풀릴까. 게다가 이 정부는 상시적 해고의 칼을 자본가에게 주려 한다. 그것도 법이 아니라 행정지침으로, 회사가 요구한 실적과 성과를 맞추지 못하면 자를 수 있도록 하려 한다. 정규직이라 해도 사실상 비정규직이나 다름없다. 한 손엔 정리해고, 다른 한 손엔 일반해고, 자본가는 노동자 운명의 주관자다. 김영삼 정권은 노동법 날치기 이후 추락의 길을 걸었다. 자본은 정부에 기대어 혁신을 외면했고, 일하는 사람들은 정부에 대한 믿음을 버렸다. 불과 1년 뒤 아이엠에프 구제금융 사태가 터졌다. 국가경제는 침몰했다. 정권의 추락은 저들의 선택이니 그렇다 해도, 모든 부채와 불행은 일하는 이들이 감당해야 했다. 다시 비극은 되풀이되는 것일까. 곽병찬 대기자 chankb@hani.co.kr