서울 용산구의 이태원초등학교 학생들이 17일 운동장에서 줄넘기를 하고 있다. 이 학교의 전교생 410명 중 52명(13%)은 다문화가정에서 자라고 있다. [강정현 기자]

서울 용산구의 이태원초등학교 학생들이 17일 운동장에서 줄넘기를 하고 있다. 이 학교의 전교생 410명 중 52명(13%)은 다문화가정에서 자라고 있다. [강정현 기자] 강화도 평화전망대에서 박종기 국민대 교수(왼쪽)와 이문재 경희대 교수가 이야기를 나누고 있다. 교수들 너머로 고려시대 벽란도가 있던 북한의 예성강 하구가 보인다. [강화도=강정현 기자]

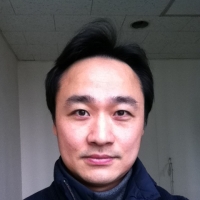

강화도 평화전망대에서 박종기 국민대 교수(왼쪽)와 이문재 경희대 교수가 이야기를 나누고 있다. 교수들 너머로 고려시대 벽란도가 있던 북한의 예성강 하구가 보인다. [강화도=강정현 기자]매력 코리아 리포트 <2> 매력 국가의 조건

‘오래된 미래’ 고려서 배우자

무역선 들어올 땐 수천명 인파

인재·문화 수용, 청자·활자는 수출

중국·몽골·아랍인도 요직 등용

백성의 8.5%가 귀화한 외국인

고려 개경의 국제항인 벽란도(碧瀾渡)에 송나라 배가 들어오는 날이면 일대는 수천의 인파로 뒤덮였다. 이규보의 시구대로 어선과 관선(조운선), 외국 상선이 즐비해 나루 사이를 잇는 배다리(船橋)가 형성되기 일쑤였다. 1014년(현종 3년)부터 1278년(충렬왕 4년)까지 모두 120여 차례, 5000여 명의 송나라 사람들이 입국했다. 거란과 여진, 일본, 아라비아에서까지 사람들이 드나들며 전 세계에 ‘꼬레아’라는 이름을 알렸다.

지난 8일 강화도 최북단 제적봉 평화전망대에서 벽란도의 옛터를 바라봤다. 3시 방향에서 9시 방향까지 거칠 것이 없었다. 청명한 북녘 하늘 아래 저 멀리 개경의 송악산이 보였다. 남북을 가로막은 것은 물길과 그 한가운데 놓인 군사분계선뿐이었다. 그 물길은 강도 바다도 아니다. 합류한 한강과 임진강은 강화도와 김포 반도 사이를 흐르며 예성강을 품는다. 밀물과 썰물을 반복하며 서로를 포용하고 종국에는 바다로 흘러간다. 바로 ‘벽란도’다.

이날 강화도에 함께 간 고려사 연구의 권위자 박종기 국민대 교수가 북쪽을 가리켰다. “한강·임진강·예성강이 만나 바다로 이어지는 저곳이 벽란도입니다. 찬란한 문화유산을 꽃피우며 고려가 세계를 품었던 곳이죠.” 벽란도가 아시아의 대표적 무역항으로 우뚝 설 수 있던 건 특유의 개방·다문화 정신 때문이었다. 벽란도엔 송과 거란을 비롯해 아라비아의 상인까지 드나들며 개성을 국제도시로 만들었다. 유입된 외국 문물은 고려의 정신이 담겨 재창조되고 이는 다시 실크로드로 이어졌다.

이를 바탕으로 고려는 네덜란드보다 수백 년을 앞서 일찌감치 매력국가가 됐다. 송나라 사절의 한 사람으로 고려에 왔던 중국인 서긍(徐兢)이 쓴 책 『고려도경』에 따르면 당시 개성엔 화려한 저택이 즐비했고 외국인 전용 숙소도 여럿 있었다. 여성은 물론 남성도 비단으로 치장했다. 기름·종이·말(馬)·돼지의 시장이 각각 있을 정도로 상업이 발달했다.

박 교수는 “국호를 ‘고려(高麗·빼어난 아름다움)’로 정한 태조 왕건은 단어 뜻 그대로 ‘빼어난 아름다움’을 가진 나라로 만들고 싶어 했다. 다양한 인재와 문물을 영입하며 고려의 문물은 명품 브랜드가 됐다”고 말했다. 실제로 고려청자·팔만대장경·금속활자·고려한지·나전칠기·고려불화 등은 아라비아까지 전파됐다.

‘매력고려’를 가능케 했던 핵심 요인 중 하나는 개방적 인재 정책이었다. 1451년 정인지가 쓴 『고려사』에 따르면 광종은 후주(後周)의 시대리평사(試大理評事·국가고시를 관리하는 책임자)인 쌍기를 영입해 과거제를 실시하는 등 적극적으로 외국인을 등용했다. 박 교수는 “요직을 맡은 중국인만 40명이 넘고 몽골·아랍인도 국정에 참여했다. 귀화한 일반 외국인만 해도 전 백성의 8.5%에 해당할 만큼 다문화 사회였다”고 설명했다. 고려 공민왕 때 문신 이제현은 『사략』에서 “광종의 개방·개혁 정책으로 고려의 문물이 중국에 버금갔다”고 평가했다.

정종필 경희대 미래문명원장은 “매력 코리아를 만들기 위해선 인종차별로 이어질 수 있는 단일민족의 신화부터 버려야 한다”며 “개방·관용 정신에 입각한 다문화 감수성을 키우자”고 제안했다.

강화도=이문재(경희대 교수) 시인, 윤석만 기자 sam@joongang.co.kr

사진=강정현 기자